空を見上げると正の空間。 畑の隣の竹林からの風景。 いつまでこの景色見られるのだろう?

空を見上げると正の空間。 畑の隣の竹林からの風景。 いつまでこの景色見られるのだろう?

美容院で聞く「こなれ感」がわからないので調べてみたがやはりよくわからなかった。closet.edist.jp/edist-plu…

そういえば土曜に刺身を空港近くの海響市場で買ったのだけどハマチ安かったなぁ。2つ買っちゃった。写真とは関係ないが津島岩松インター降りてすぐのカツオの刺身無茶苦茶美味しいところあるので食べたくなった。

#愛媛ネタ

問題。 これは何の断面図でしょう? ヒントは周囲のウネウネかな?

砥部焼観光センターの裏にある畑は果樹あり段差あり水路ありで小綺麗にしてあっていきいきしていたので思わずパチリ。

#いきいきを探して

昨日の夕方ランのグラデーションはまさにグラデーションという感じだった(小泉話法み)

iPhone 11 Proと13 Proの違い。レンズがかなり大きくなってる。微妙にサイズも大きい。そして使っていて発熱も凄い気が。

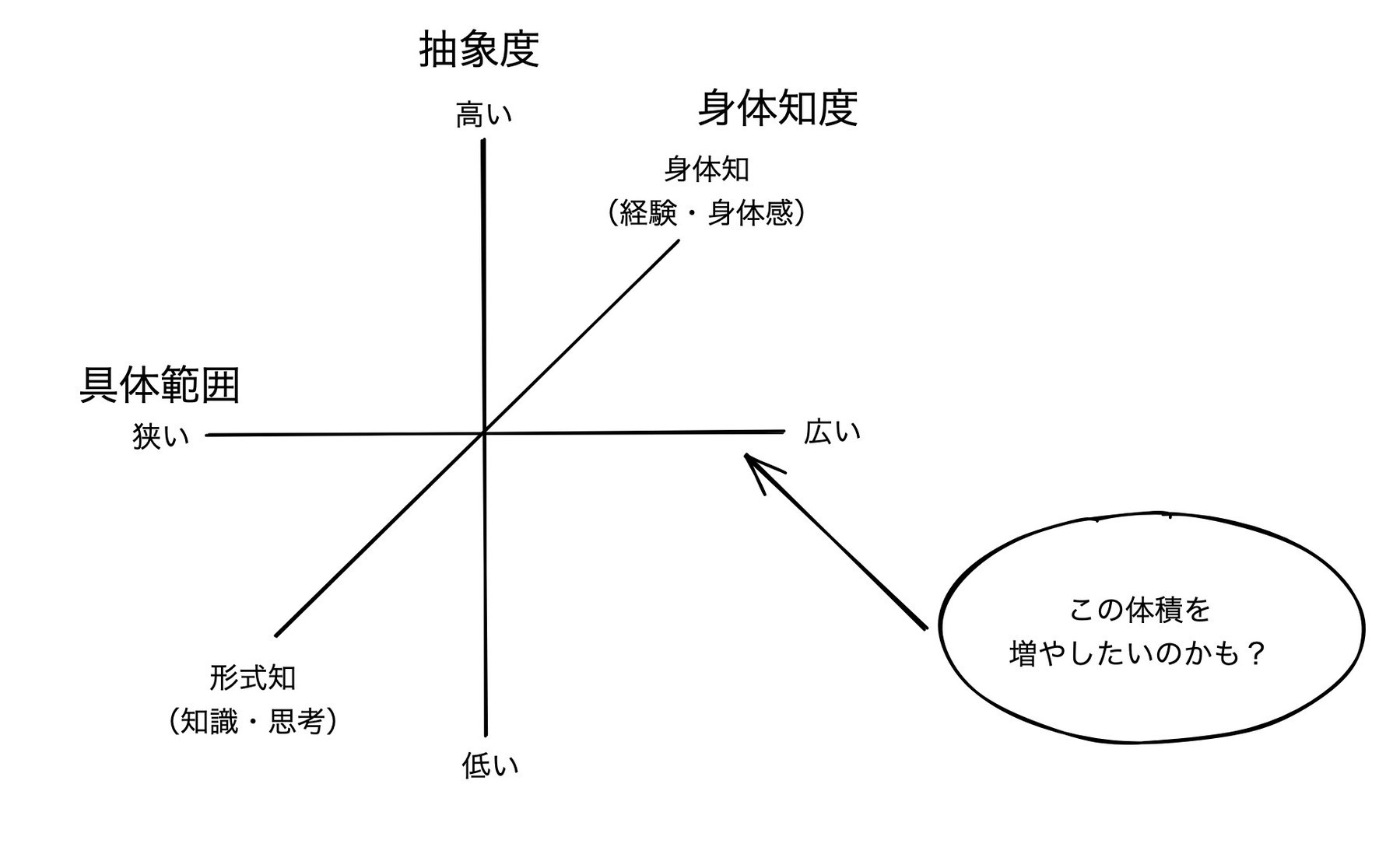

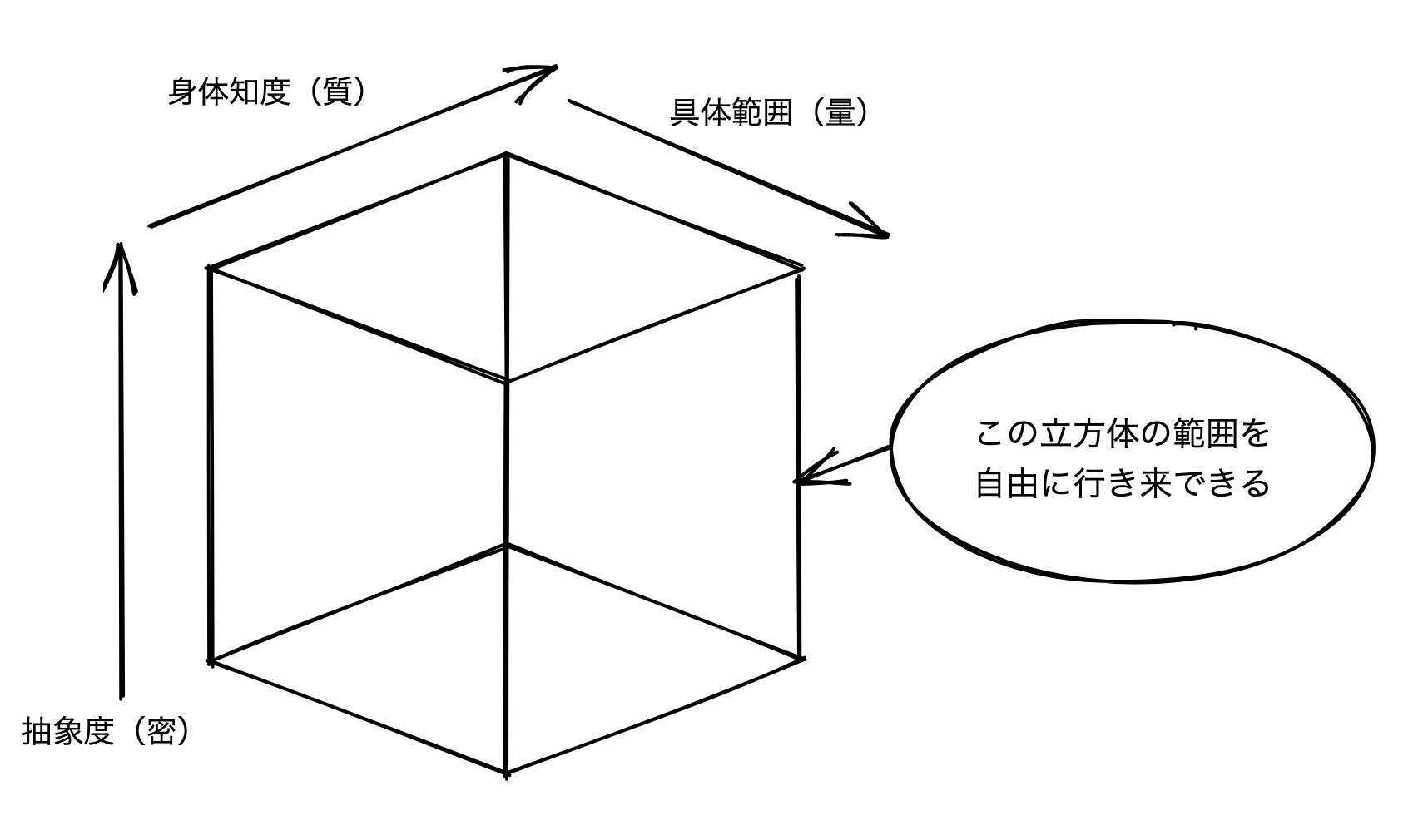

こんな図(knowledge cubeと名付けてみた)を思いついたのだけど、既にある考え方のような気もするなぁ。

https://www.tkskkd.com/2021/generative_knowledge_cube

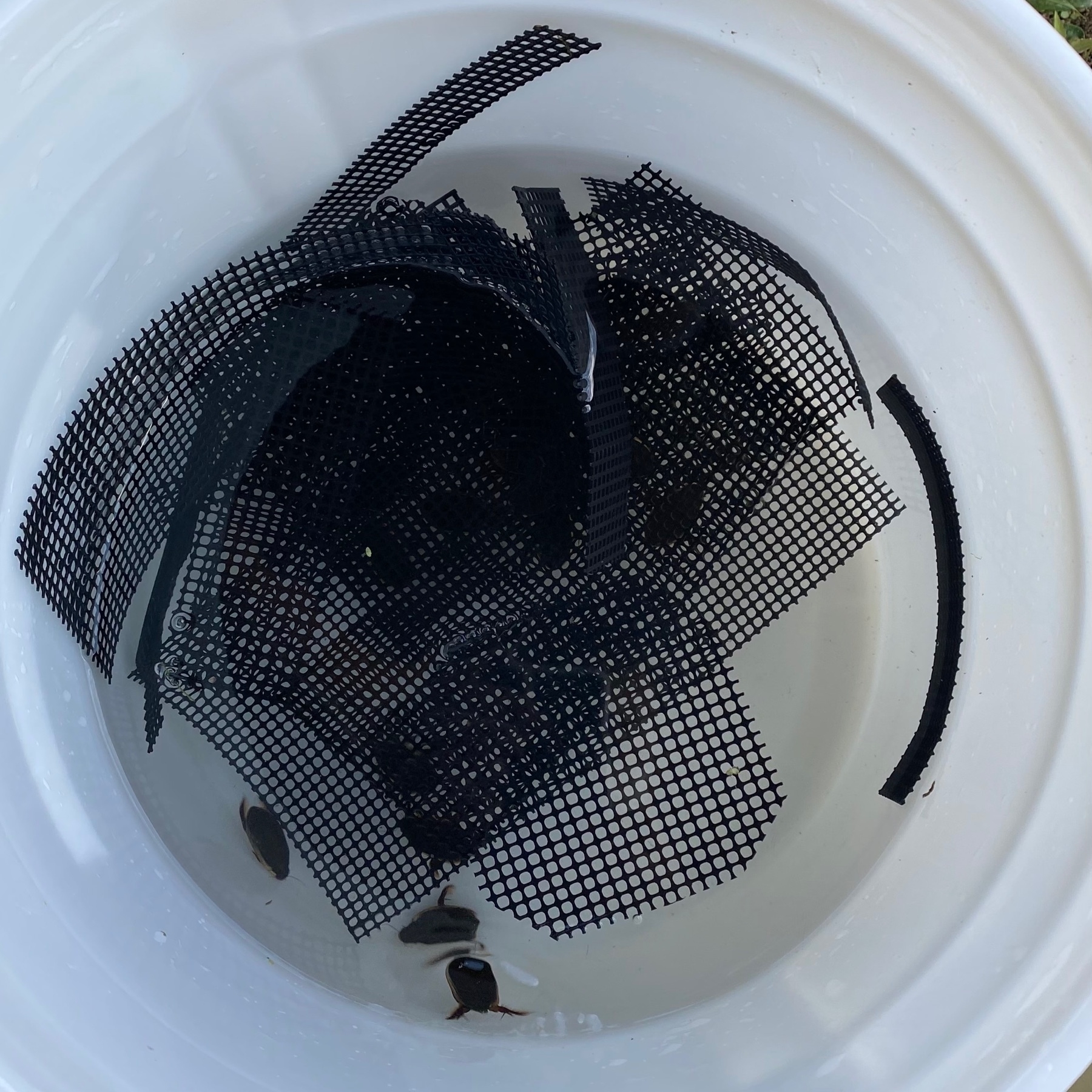

今日の #クロゲンゴロウ 幼虫のお食事も庭のオクラについたワタノメイガ幼虫です。取りやすいので重宝してます。餌の質として良いのかは謎ですが。。。

久しぶりに最高値に戻せた。ここのところ走れず寝るのも遅くてボロボロだったのだが、やはり早く寝て走って汗かいて昼寝するのが最高だということが検証できた!?

どうしたらこういう形になるのだろうね?くびれてる部分で水が足りなかったからとか?蔦に巻かれていたわけでもないと思うのだけど。。

久しぶりに金松山へ。暑いけど風があって汗かいた身体に当たると涼しくて案外走れた。サボっていたからこれから少しづつ身体をまた鍛えていかないとなぁ。

雨が一時的に止んでるので今のうちにタガメの餌ガサガサしに行こうと息子といつものポイントに行ったら増水していて全然無理・絶対死ぬって感じなので諦めました。また明日から降るのだよなぁ。

クロゲンゴロウの幼虫がそろそろ上陸かなと思っていたらゲンゴロウ水槽に一令幼虫を数匹発見。また子育て始まるのか〜という第二子を授かった気分w 今年は累計で8匹育ててきたんですけど、もう少し頑張るか💪

訳あって幼虫時期から管理していた #コガタノゲンゴロウ 15体を本日無事引き渡しました。育ててた子供が巣立って行く気持ちと同じかもしれないなぁ。達者で暮らせよ〜。

7月に幼虫を見つけた水田にて #コガタノゲンゴロウ の死骸発見。新成虫が羽化後に死んだのか旧成虫が寿命を全うしたのかわからないけど住宅地の水田にていてくれてありがとうと言いたい。

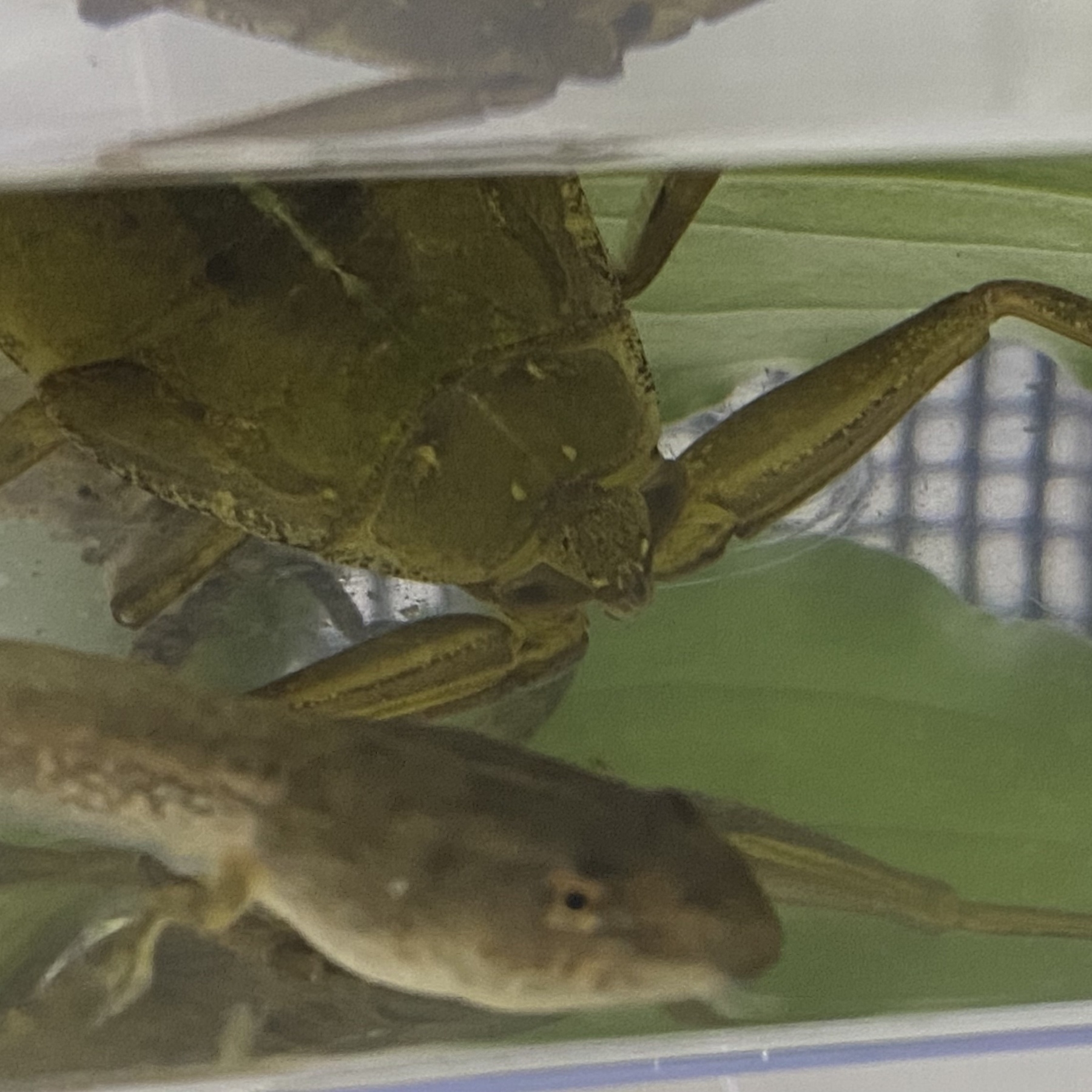

ヨシノボリを捉えるタガメ、すごい格好いいなぁ。子供と見惚れてしまった。20年前に飼っててたくさん見てたはずなのに。

朝、森(庭の菜園)に藪を分け入って(草刈りして) 食べ物を探しに(収穫)しに出かけたら汗でビショビショになりました。雨降らないかなー。

午前中に1時間ばかり久谷方面でガサガサ(タガメの餌用)。カワムツが全然とれないのでヨシノボリばかり。ガサスキルが足りない。。。 #ガサガサ

タガメの餌に入れたオイカワがショックですぐ死んでしまったので新鮮なうちにクロゲン幼虫の餌として再利用。食べ応えがありそうだ。

タガメ里親プロジェクトでついに我が家にタガメをお迎えしたので息子としっかりと育てさせて頂きます。20年ぶりくらいのタガメ飼育。

中干しされた田んぼに水が入って、中干し中に蛹化したコガタノゲンゴロウ?が蛹室に穴が空いて浮かんで水面に出てきてしまっていた。急遽蛹を保護。まだ生きていてピクピクしてる。無事に羽化するといいね。

20年ぶりにタガメを手元で見た。びびる息子に持たせて見た。やはりデカくて立派だなぁ。こいつが普通にいる世界作りたい。

今年の新記録。まぁ出かければいいというものではないですね。

ちなみに収穫時に間違えて折れちゃった。。。

懐かしの奥出雲へ2年ぶりに。ウルトラおろちはお休みしてますが、これまで自分の足で走った道を車で通り抜けるとあっという間で驚き。多根博物館、鬼の舌震い、長者の湯、サイクリングセンター、斐伊川は鮎釣真っ盛り。

自分の足で通ったからこそわかるところもあり、ウルトラおろちが懐かしくまた走りたくなった。来年はエントリーしたいなー。

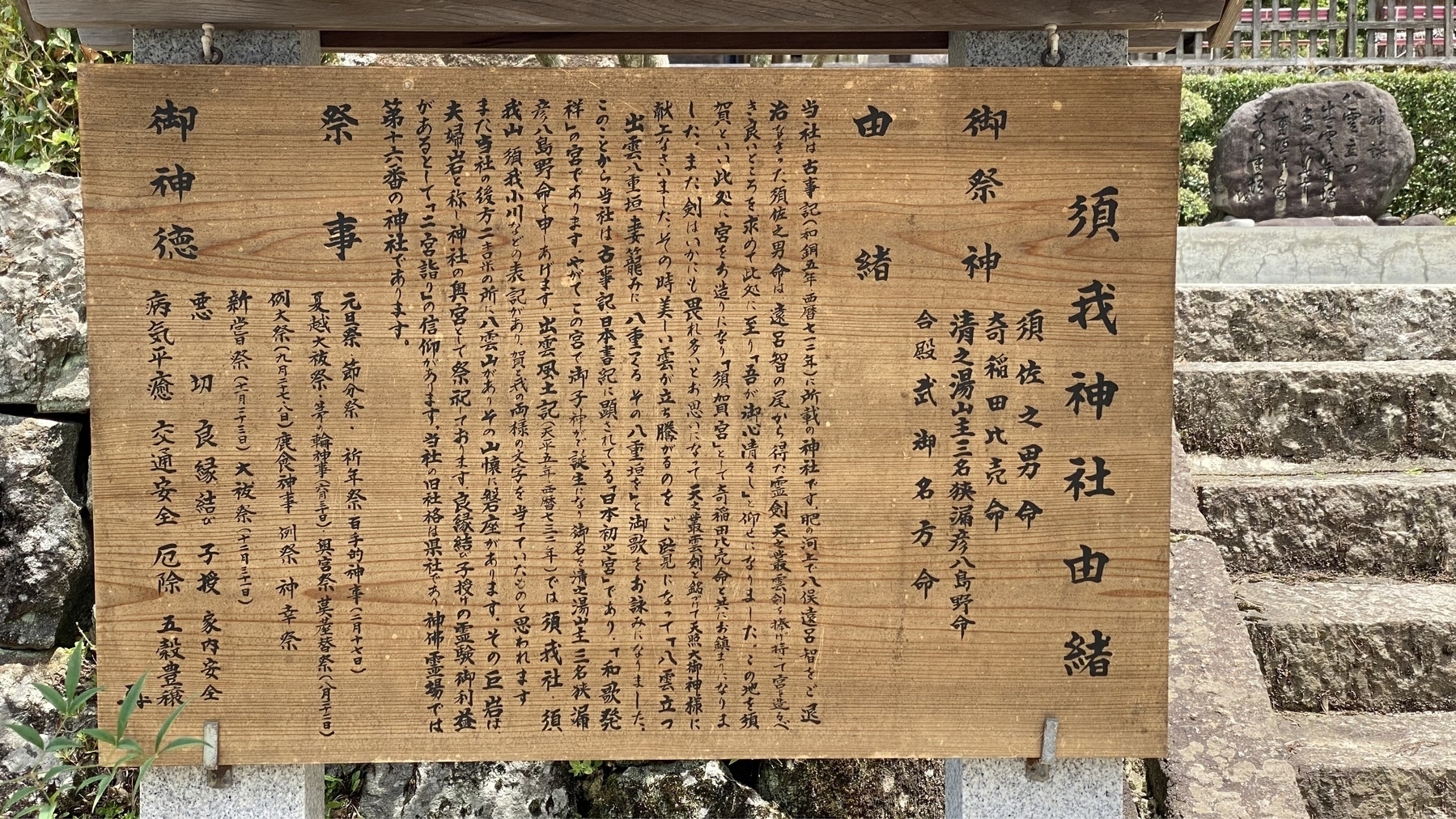

日本最初の神社の須我神社の写真も撮れ、帰りはフェリーで広島から松山へ。

新しいフェリー、シーパセオは綺麗だったなぁ。

奥出雲の田園風景は本当によかった。また行くぞ!